OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

◇1日目、モスクワ―ウィーン

朝、ブヌコボ空港に着いて、「運航中止」と知る。またもトランスアエロの混乱。18時過ぎの便に振り替えとなり、一旦帰宅して再出発。20時過ぎに遅延、振り替えに不備と判明。窓口たらい回しと格闘し、なんとか解決。決して謝ることはない。社会主義の残滓を見る。探知犬が床で転がり、隅のテーブルでウイスキーを飲む人々。その緩さは良いのだが。だらだら過ごし、無事、午後9時過ぎに出発。遠いヨーロッパ。3時間のフライトだが。

オーストリアではあっさりと入国。広々した空港。ホテル手配のタクシー荷物を運んでくれる運転手。ベンツのワゴン。先日のアゼルバイジャン人のおじさん運転手とのギャップを思う。良くも悪くも。今年1月のイタリア以来のヨーロッパ。真夜中に見た街並みだけだが、より繊細でスムースに見える。モスクワが大づくりでガサガサした街と感じる。

◇2日目、ウィーン

駅で難民らしき人々を見かける。ウィーン中心部で威容を誇るシュテファン大聖堂の塔上から街並みを眺める。聖堂の屋根には色瓦で描かれた巨大な双頭のワシ。旧オーストリア帝国の紋章だ。ウィーンは1918年にハプスブルク家が倒れるまでその帝都だった。足元の広場には黒光りした観光馬車が並び、過去の繁栄を想像させられる。ウクライナ人観光客を見かけた。

ザッハーカフェでザッハトルテ。なんだか人手の少ないカフェでぎすぎすしている。無言で美味しいトルテを食べる。王宮へ。正面は馬車の匂い。エリザベータの悲しい生涯を知る。フランツ・ヨーゼフの質実剛健。立ったまま謁見し、鉄製ベッドで寝た。歴史の層がうまく重なった街並み。いかにもヨーロッパな。イタリアよりも整然。シュニッツェルを食べに名店へ。シュニッツェル、芋サラダ、ブドウジュース。薄くてデカイ。からりと揚がっている。下味きっちり、豚はもっちり。されど、デカい。郵便局横から運河へ。落書きもある。気持ちの良い秋晴れ。公園へ。華やかな花屋。タイ人観光客。ベンチの列。地下鉄で帰る。

◇3日目、ウィーン―チェスキークルムロフ

晴れ、肌寒い。西駅にはリュックを背負った中東系の人々。シリア難民だろうか? 歩行者にとって歩きやすい街並み。対して、歩きにくいモスクワ。共産党指導者が車でノンストップで高速移動できるよう設計したからか。午後、ホテルに迎えのワンボックス車が来る。午後4時、車へ。ドナウ川沿いの高速、やがてそれて北西へ。田園風景。ブドウ畑、トウモロコシ畑、ヒマワリ畑。頭を垂れる種つきヒマワリ。ふとウクライナ東部を思う。快調に走る道の先にいずれかの検問があったり、畑に戦車が潜んでいるのではーーとの奇妙な感覚を得る。滑らかな舗装路、きちんと刈り取られた畑。西ウクライナはかつて同じ帝国領だった。歴史のサジ加減一つでどうなっていたか。大陸は繋がっている。国境線は波打際のよう。潮の満ち干や流れでいかようにも変わる。だから恐れも生じる。

午後6時過ぎの夕暮れ時、丘を越え、小さな町村を過ぎて田園地帯の道でするりとチェコへ入った。ニワトリが道を横切る。携帯会社はさっと変わった。気づくと、カーラジオからスラブ語の響き。なだらかな丘陵、森、田園。1日を終えた静かな農村。磔のキリスト像。黄金色の夕暮れ。白金に光る夕陽。たくましい街路樹。日が暮れる間ぎわ、チェスキークルムロフ到着。

ドライバーのきちんとした若者はチェコ人。「ロシア語はダーとニエトしか知らない。多くは英語を話す」という。小さな綺麗な城下町。ホテル、川辺の部屋へ。夜、街へ。東洋人が目立つ。まるで観光の島のよう。グリルの店へ入る。ミックス・グリル、焼きカマンベール、チーズサラダ、鮭グリル、オニオンスープ、黒ビール、イチゴジュースで4000円くらい。イモが多い。

◇4日目、チェスキークルムロフ

小雨、11度。城下町を歩く。雑貨屋、小物屋、骨董屋。ドーナツ的な焼き菓子を食べ歩き、登城。城のガイドツアー。前半の薄暗く重いいかにもボヘミアな趣き。幽霊話も。後半はロココ調のギラギラ。童話のような街並みを眺めた。ここに城塞はないけれど、蛇行する川が天然の堀のようだ。欧州はシリアなどから大量に押し寄せる難民問題に揺れている。豊かな城塞都市の中へ入ろうと、城壁の外に人だかりができているようなイメージがわく。ウィーンでも鉄道駅にちらほらと中東系の難民の姿があった。夕方に中華を上海飯店で。何はともあれ、チェコのビールは美味しいのだ。

◇5日目、チェスキークルムロフ―プラハ

曇り、肌寒い。朝食はヨーグルトを中心に。10時半チェックアウト。バスターミナルを確認。ビール醸造所を回り、城の近くのカフェで美味しいコーヒーとチョコ。街をぶらぶら。中国人、韓国人が多い。アートセンター前で昼のパニーニとレモネード。ホテルでスーツケースを拾い、バス停へ。

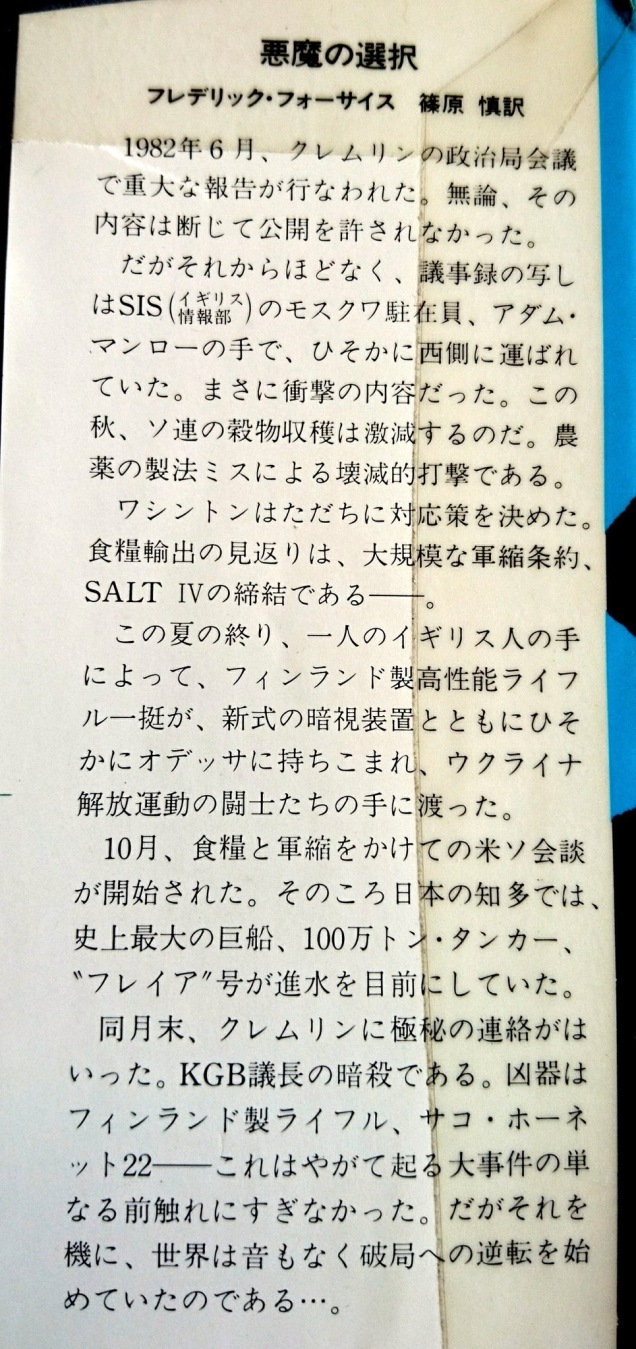

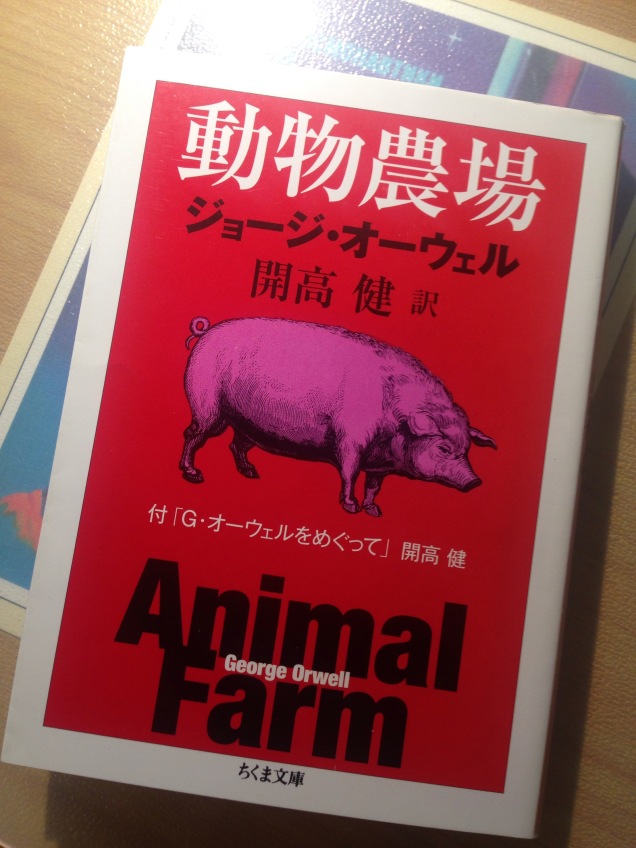

午後2時のバス。乗り心地良し。40分でチェスケーブデヨビチェ。古びた味のある駅舎。古本屋などのぞく。午後4時前の列車にする。自由席で広い8人掛けコンパートメントを独占。田園風景を横目に小説を読む。午後6時半にプラハ駅。地下鉄に乗り換え、スムーズにホテル到着。寝室二つのやたらに広い部屋。上が学生たちで少しうるさい。外を歩き、中国人のスーパーでタイとベトナムのカップ麺、サラミ、ビール、ヨーグルト、水。夕食には充分だ。都会についた感触を得る。ローマなどに似るか。ウィーンは少し整然とし過ぎていて、こちらの方が親しみやすい。

◇6日目、プラハ

晴れ。旧市街へ。カレル橋。欧州系の観光客が多い。地下鉄でムステクへ。地下の古本屋でチャペックの犬の本を買う。ポスター屋を冷やかし、ガイドブックにあった居酒屋で昼飯を。鮭サラダ、豚関節のロースト、ビール。ユダヤ人地区を抜けて大通り公園のようなバツラフ広場。紀伊國屋のような大型書店の絵本コーナーを眺める。店内のカフェコーナーで冷えたジュース。

◇7日目、プラハ

晴れ。10時ごろ、近郊蚤の市へ。まさしく蚤の市。スリの顔写真が貼ってある。ロシア語のカタコト風でやりとり。ソ連ものはあまり見ない。ソーセージがうまい。続いてホテル近くの蚤の市へ。シュコダのチェコスロバキア時代のコーヒーカップを買う。

バツラフ広場を通り抜け、ミュシャ博物館へ。後期の民族主義的なものにひかれ、図録など買う。アールヌーボーが好きだ。無駄に優美な曲線。無駄にして無駄がない。河岸近くの文具屋パピロペ。アールヌーボー建築など眺める。路面電車でぐんぐんと河岸を進み、橋も渡って日本食材店へ。かなり広く、日本の古本を扱っている! 夜、ブラックライトシアターへ。ダンス。欽ちゃんの仮装大賞を思い出す。やたら笑う欧米客。文明批評的にタブレットを扱うのは良いが、やや長い。

◇8日目、プラハ

曇り、肌寒い。地下鉄でカレル橋へ。人が多い。絵や手芸の露店、大道音楽、膝をついた若い物乞い。旧市街のだらだら坂道に体力を消耗。カフェでトルデルニクと柔らかアップルパイ、コーヒーを。坂を登りきって城へ。ゴシック聖堂でミュシャのステンドグラスにみとれる。旧王宮の無骨なホール。黄金の小道でブックマークを買う。玩具博物館を楽しむ。橋を渡り、川沿いをユダヤ人地区へ。

お目当の中華はやっておらず、お手軽なチェコ料理店でワインと牛グリャーシュ、チェコの酸味のある芋スープ(シソの実の味)、サラダ。生姜茶。カラシニコフ持ちミーシャのポスターを見かけ、共産主義博物館へ。バツラフ広場近くにあった。思ったよりしっかりとした展示で、その始まりから終わりまでを見せる。現在の北朝鮮のパネルも。力による共産化、秘密警察。ドキュメンタリー。プラハの春、ビロード革命、立ち上がる人々の顔。私服警官の顔。30年ほど前の出来事。骨董屋をのぞき、帰る。

◇9日目、プラハ

曇りのち晴れ。郊外行きはやめる。かつて共産圏だったチェコ。客対応にわずかに往時の気配はあるが、普通の欧州の国。観光旅行ではよほど心しないと会話の機会は少ない。見て取るしかない。午前中、ホテル近くから勇んで骨董屋を巡るが軒並み休み。メトロで移動し、カレル橋近くへ。やはり休み。どうもおかしい。祝日らしい。カヌー大会が開かれている。インドカレー屋で救われる。バターチキンとマンゴージュース。地下鉄でユダヤ地区へ行き、遊覧船へ。地下鉄でホテルへ帰り、寝る。フォーのカップ麺食べて、荷物整理。

◇10日目、プラハ―モスクワ

晴れ。プラハはカフカ、ミュシャ、アールヌーボー建築の印象が強く残った。朝は出かけずゆっくり出発。地下鉄で中央駅へ。そこから空港バス。ほぼ予定通り飛び、帰った。